NOTES

UP

“異弦同フレット”のフィンガリング・フォーム【ベース初心者のための知識“キホンのキ”】第42回

- Text:Makoto Kawabe

この連載では、“ベースを始めたい!”、“ベースを始めました!”、“聴くのは好きだけど僕/私でもできるの?”というビギナーのみなさんに《知っておくと便利な基礎知識》を紹介します。今回のテーマは、「“異弦同フレット”のフィンガリング・フォーム」です!

◎連載一覧はこちらから。

はじめに

“異弦同フレット”のフィンガリング・フォームについては当連載第18回でも解説しています。

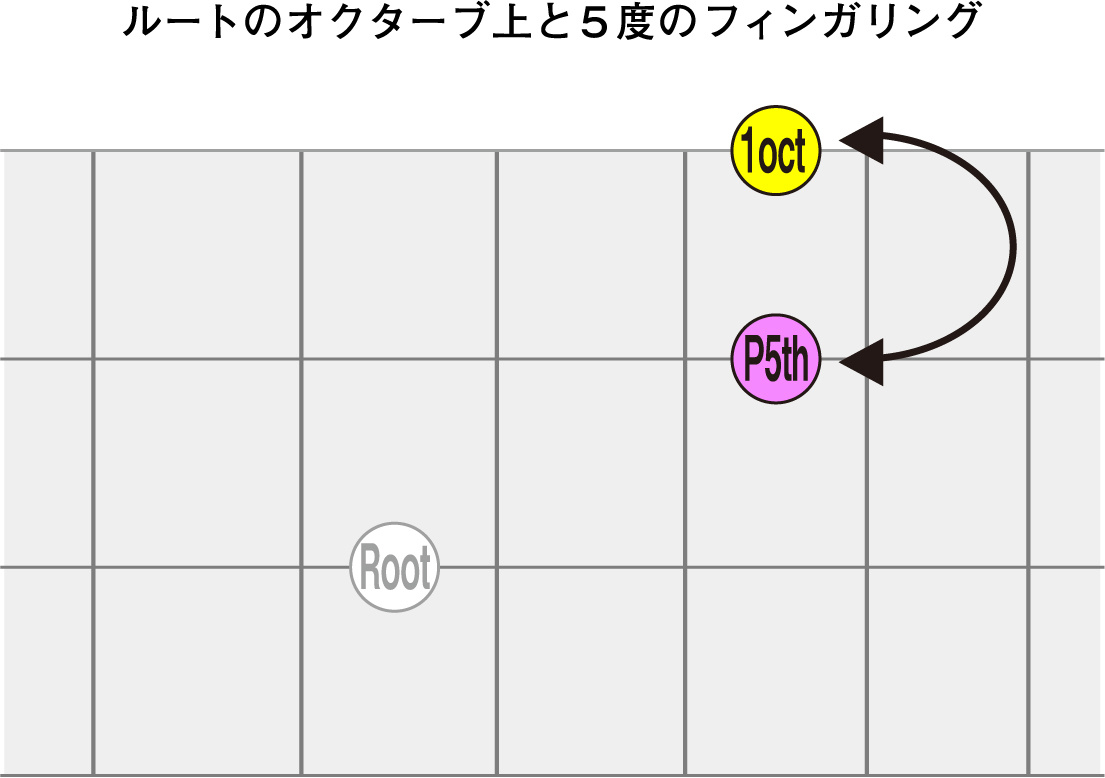

ですが例えば、“異弦同フレット”が前提となる「ルートに対して五度とオクターヴ上のポジションを酷使するフレーズ」などはどんな音楽ジャンルでも登場頻度が高く、こういったフレーズのフィンガリングに苦労しているベーシストさんも多い印象があります。

ということで今回は、これについて改めてじっくり解説をしたいと思います。

“異弦同フレット”に対応する3つのフィンガリング方法

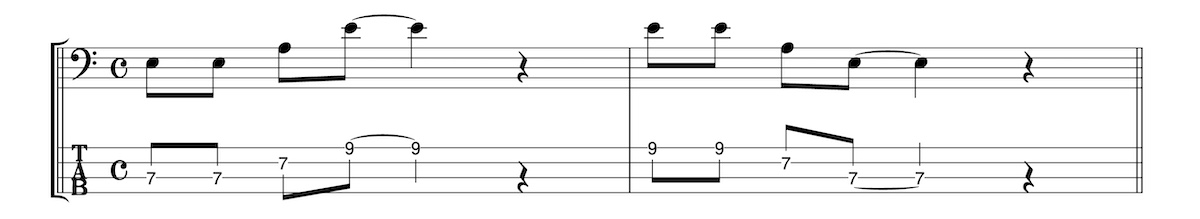

下記の譜例を題材に、“異弦同フレット”のフィンガリングについておさらいしておきましょう。

ソウルやファンク系を筆頭にあらゆるジャンルで多用されるフレーズですが、皆さんはどのようなフィンガリングで演奏されているでしょうか?

当連載で紹介した“異弦同フレット”のフィンガリング方法は、以下の3つです(詳細は過去記事を参照してください)。

① セーハ・スタイル……ひとつの指で2本の弦を押弦する(セーハ)

② 1本指スタイル……ひとつの指を瞬間的に移動して各弦を押弦する

③ 2本指スタイル……2本の指で各弦を押弦する

2本の弦を同時に発音するコード弾きやダブル・ストップで演奏するなら①か③でフィンガリングしなければいけません。

また上の譜例のように単音弾きで①や③を活用するなら、音が重なったり途切れたりしないように、直前に鳴らした弦をタイミングよくミュートする必要があります。

3つのフィンガリングで注意すべきポイント

それぞれのフィンガリングを細かく検証しましょう。

①セーハ・スタイル

・ルートのオクターヴ上を第一関節あたりで押さえなければならないため、ビビりやすい。

・音が重ならないように、第一関節を動かして弦を押さえるポイントを変える必要がある。

②1本指スタイル

・どちらの弦も指先の腹でしっかり押さえられる。

・弦移動のタイミングで音が途切れやすい。

③ 2本指スタイル

・各指の位置関係的に五度のフィンガリングがフレットの際(キワ)から離れがちでビビりやすい。

・上記のリスクはフィンガリングしない指を左右に動かしてスペースを空けることで回避できる。

ちなみに……

上の3つのフィンガリングにおいて重要な「余弦のミュート」(当連載第16回で解説しています)については、フィンガリングしている左手だけでなくピッキングしている右手も活用できるので、フレーズやフィンガリングに合わせて臨機応変に対応できるようにしたいところです。

右手で余弦ミュートをするケースとしては、例えば、“指弾きで高音弦側の隣の弦に移動する”フレーズ。ここでは、アポヤンド(ピッキングした弦の隣の弦に指を当てて止める弾き方)で右手の指先が自動的にミュートするので、左手は押さえたままでも問題ありませんね。

とはいえ、かなり限定的なシチュエーションですし、左手でミュートできたほうが万全ではあります。

筆者オススメのフィンガリング方法

筆者は楽曲のテンポや前後のフレーズ、ロー/ハイ・ポジションなどによって上記の3つのフィンガリングを無自覚に使い分けています。ですが、強いて挙げれば②を使うことが多い気がします。

一見、②は音が途切れるリスクやフィンガリングの難度が最も高いように思えるかもしれませんが、弦から大きく指を離さず無駄な動きを減らすことで、スピーディーに弦移動ができ、確実なフィンガリングも可能になるかと思います。

具体的には、異弦同フレットを押さえる指(↓写真では小指)自体はほとんど動かさず、人差指の指先を支点に手首を回転させるような動きで小指の指先の位置を変えています。

小指でチョーキングする動きにも似ていますが、それだけに弦を押し上げたり引き下げたりしてピッチが上づらないように配慮する必要があるでしょう。

弦高が高いセッティングだと活用しにくいフィンガリング方法かもしれません。

最後に

今回は重箱のすみを突くような細かなテクニックを考察しましたが、今回の譜例のようなフレーズでリズムやグルーヴが乱れたり、音がしっかり出ないことが多かったりするベーシストさんはぜひ自身のフィンガリングを再検証してみてください。

何より重要なのは、自分の演奏の問題点に自ら気がつくことです。問題点に気が付かないと改善することもできないですからね。ほかにもどうしてもうまく演奏できないフレーズがあったらぜひご相談ください。

◎講師:河辺真

かわべ・まこと●1997年結成のロック・バンドSMORGASのベーシスト。ミクスチャー・シーンにいながらヴィンテージ・ジャズ・ベースを携えた異色の存在感で注目を集める。さまざまなアーティストのサポートを務めるほか、教則本を多数執筆。近年はNOAHミュージック・スクールや自身が主宰するAKARI MUSIC WORKSなどでインストラクターも務める。

Official HP X

◎連載一覧はこちらから◎

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram