GEAR

UP

[Alexandros] 磯部寛之のエフェクター&ラック・システム | 最新ツアーを支える機材群

- Text:Shutaro Tsujimoto (Bass Magazine WEB)

- Photo:Yoshika Horita

2025年4月23日に9thオリジナル・アルバム『PROVOKE』をリリースした[Alexandros]。そのレコーディングやステージを見据え、ベーシスト・磯部寛之の機材にもいくつかの新たな試みが加えられている。

本記事では、“PROVOKE JAPAN TOUR 2025”のリハーサル現場で撮影した最新のセットアップを紹介する。新たに構築されたラック・システムや、『PROVOKE』から導入されたシンセ・ベースなど、磯部の現在のベース・サウンドを支える注目ギアたちを紹介していく。

▼『PROVOKE』インタビューはこちら▼

▼ 使用ベース6本の紹介はこちら ▼

Isobe’s Sound System

Pedal Board

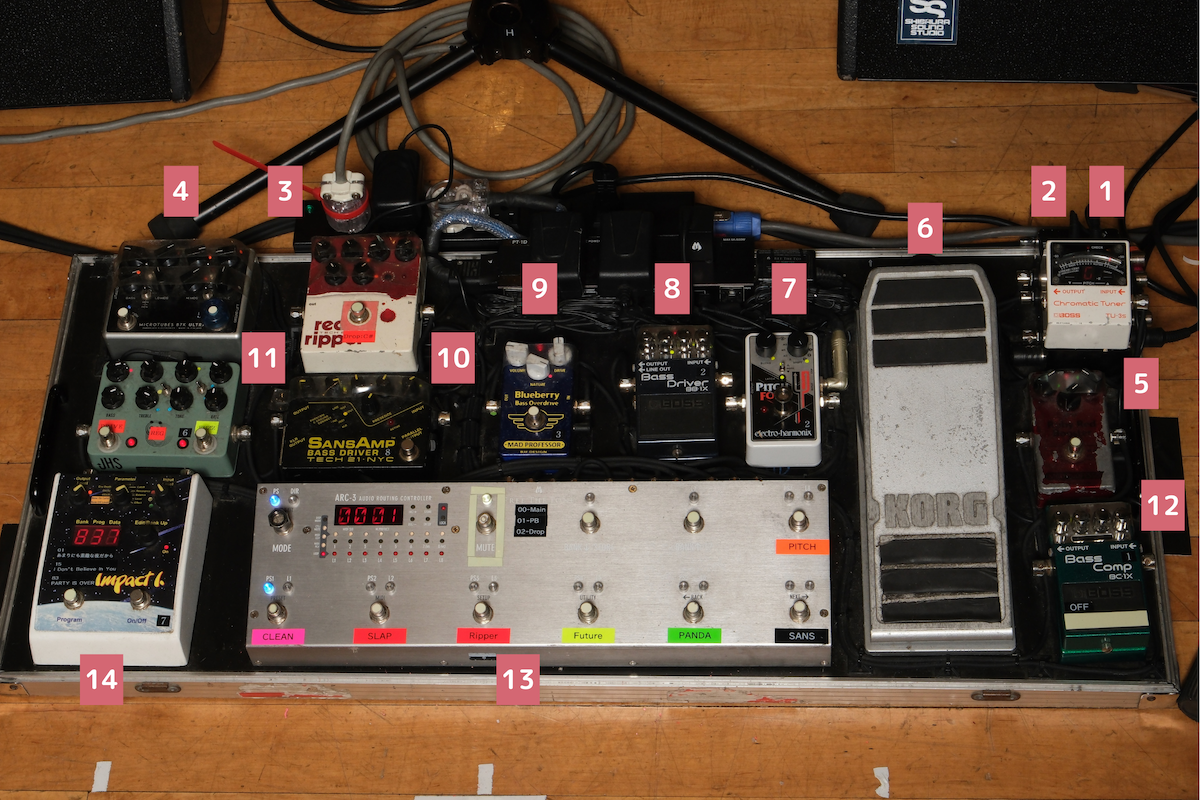

① BOSS / TU-3S(チューナー)

② Free The Tone / JB-41(ジャンクション・ボックス)

③ Tech 21 / red ripper(ファズ)

④ Darkglass Electronics / Microtubes B7K Ultra(プリアンプ)

⑤ Mad Professor / Ruby Red Booster(ブースター)

⑥ KORG / XVP-10(エクスプレッション/ヴォリューム・ペダル)

⑦ Electro-Harmonix / PITCH FORK(ピッチシフター)

⑧ BOSS / BB-1X(オーバードライブ)

⑨ Mad Professor / Blueberry Bass Overdrive(オーバードライブ)

⑩ Tech21 / TECH21 / SansAmp Bass Driver DI(プリアンプ)

⑪ JHS Pedals製Pandamonium(オーバードライブ)

⑫ BOSS製BC-1X(コンプレッサー)

⑬ Free The Tone / ARC-3(ルーティング・コントローラー)

⑭ pandaMidi Solutions製Future Impact I.(ベース・シンセ)

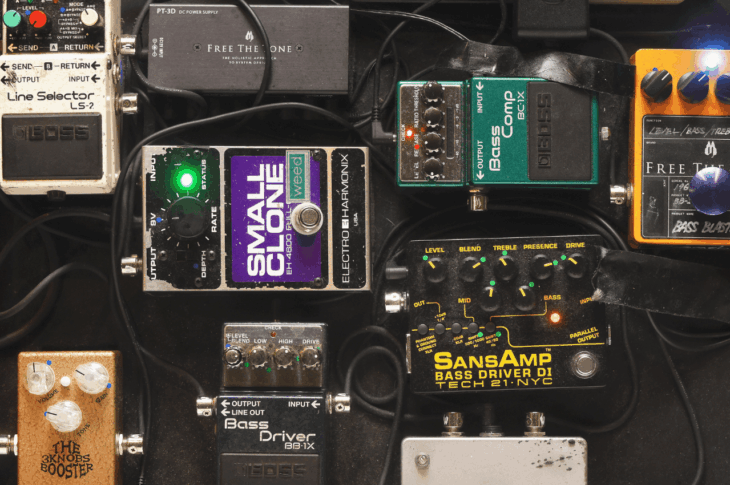

ベースからの信号は、まず右上に配置された②Free The Tone製JB-41(ジャンクション・ボックス)に入力される。また、すべてのペダルは中央下部に設置された同社製⑬ARC-3(ルーティング・コントローラー)に接続されている。以下は、ARC-3で組まれている各ループの詳細。

ループ1には、⑫BOSS製BC-1X(コンプレッサー)と⑤Mad Professor製Ruby Red Booster(ブースター)を接続。BC-1Xの使用頻度は少ないが、スラップ・フレーズなどでRuby Red Boosterと併用し、ハードにコンプレッションがかかった質感を加えるために使用される。

ループ2は、⑦Electro-Harmonix製PITCH FORK(ピッチシフター)と⑧BOSS製BB-1X(オーバードライブ)が接続。PITCH FORKは⑥KORG製XVP-10(エクスプレッション/ヴォリューム・ペダル)と接続され、ピッチのリアルタイム・コントロールが可能となっている。BB-1Xは軽く歪ませる用途で使用され、音色にわずかな変化を加える目的でオンにされることが多い。

ループ3には、⑨Mad Professor製Blueberry Bass Overdrive(オーバードライブ)を配置。以前も使用していたが、近年再び必要性を感じ、再導入されたモデルである。

ループ4は③Tech 21製red ripper(ファズ)。歪みの音色は、低域の膨らみが豊かになるようにセッティングされている。

ループ5は④Darkglass Electronics製Microtubes B7K Ultra(プリアンプ)。プレシジョン・ベースや、ドロップ・チューニングのジャズ・ベースを使う際に、ナチュラルな歪みとロー・エンドの補強を目的として使用される。

ループ6は⑪JHS Pedals製Pandamonium(オーバードライブ)、ループ7には⑭pandaMidi Solutions製Future Impact I.(ベース・シンセ)が接続されている。Pandamoniumはピック弾き時に活躍し、ファズとオーバードライブの中間のようなキャラクターで音作りがされている。

Rack System

ラック・システム(上写真)と、Ampeg製810AV(キャビネット)はステージ袖に設置されている。

ラックには上から、SHURE製ワイヤレス・レシーバー、Tech 21製SansAmp RBI(プリアンプ)、American Audio製DB DISPLAY MKII(レベルメーター)、KORG製DTR-2(チューナー)を配置。左側にはFree The Tone製IG-1N INTEGRATED GATE(ノイズゲート)を外付けしている。

その下には、メイン/サブの2台のAmpeg製SVT-VR(アンプ・ヘッド)がスタンバイ。以前はキャビネットやヘッドをステージ上に設置していたが、低音の回り込みやモニターとの干渉により音量を上げづらかったため、全メンバーのアンプ・システムごとステージ袖に移設する方式に変更。これにより、低域感をしっかり加えることが可能となった。SVT-VRは以前はチャンネル1の“ブライト”に入力していたが、現在はより低音が膨らむ“ノーマル”のインプットを使用している。

信号は、エフェクター・ボード → SansAmp RBI → ノイズゲート → ラック裏のRadial製J48(DI) → アンプ・ヘッド→ キャビネット・シミュレーター → キャビネットという流れで構成されている。ライン出力は、SansAmp RBI通過前、通過後、キャビネット・シミュレーター経由の3系統。

なお、ラック内のSansAmp RBIは、ペダル型Bass Driver DIに近い音のキャラクターながら、“BLENDを絞ってもEQ補正が効く”点を生かし、あくまで音の補正用途として常時オンで使用されている。SansAmpらしい音を前面に出しすぎずとも、ロー感を膨らませ、サウンドの重心を下げる役割を果たしているという。2023年頃のラック・システムへの移行のタイミングで導入された。

Synth Bass

シンセ・ベースとして使用しているのは、モーグ製のSubsequent 37。ライヴでは「todayyyyy」では全篇をシンセ・ベースで演奏し、「Boy Fearless」では曲中でエレキ・ベースと使い分けて使用している。『PROVOKE』レコーディングにおけるシンセ・ベース導入の背景は、インタビューでも詳しく語られている。

Strings & Picks

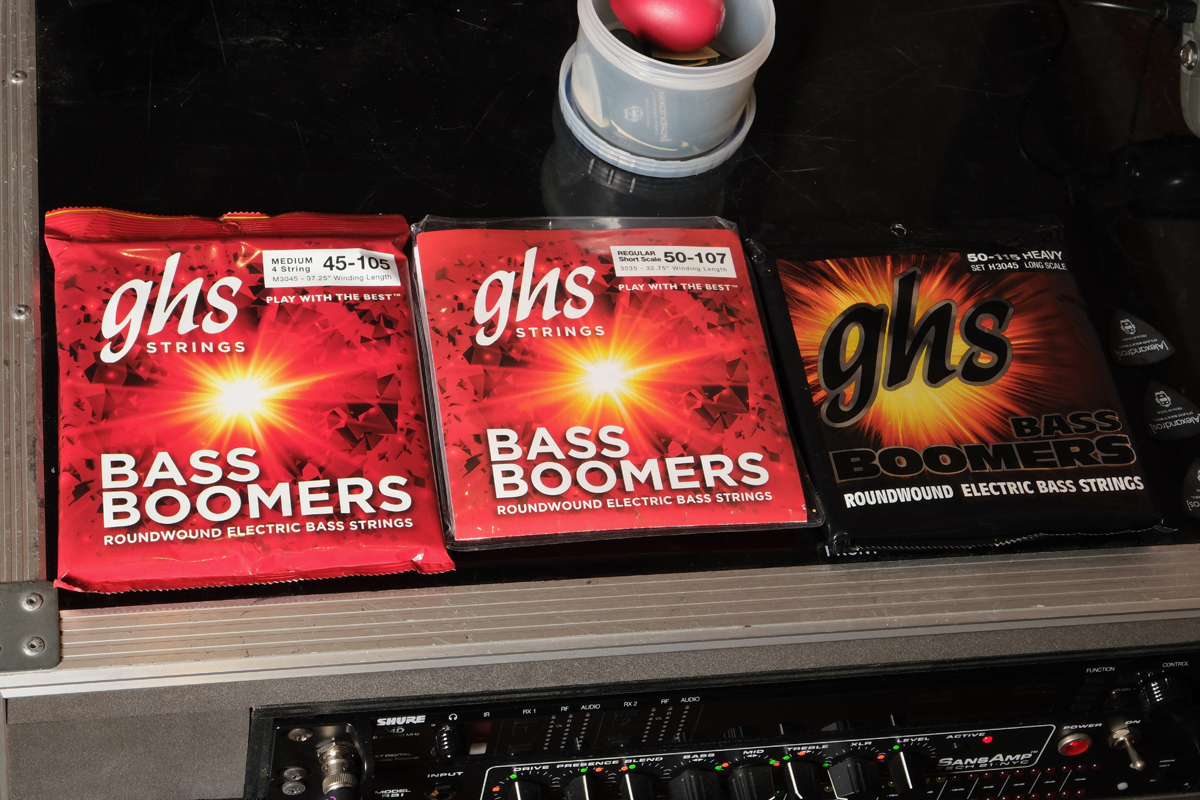

使用弦は、すべてGHS製のラウンド・ワウンド弦“BASS BOOMERS”シリーズ。用途に応じて3種類を使い分けている。

写真左(ゲージ:.045 –.105)”は、1964年製ジャズ・ベース、プレシジョン・ベース、リッケンバッカーで使用されるメインのセット。中央(ゲージ:.050 –.107)のセットはショート・スケール用で、ギブソン製ベース2本に使用。写真右のセット(ゲージ:.050 – .115)はカスタムショップ製のジャズ・ベースをドロップC♯チューニングにする際に用いられ、テンションを保ちつつロー・エンドを強調するゲージとなっている。

ピックは0.8mmのおにぎり型のオリジナル・ピックを使用。インタビューでも、今作でのピック弾きについて詳しく語られているので、あわせてチェックしてほしい。

◎Profile

磯部寛之

いそべ・ひろゆき●12月29日生まれ。2010年1月に1stアルバム『Where’s My Potato?』でデビュー。国内のロック・フェスティバルに数多く出演しヘッドライナーを務め、TVドラマや映画・CMなど多岐にわたる楽曲提供を行なうなど、幅広い層に支持されている。2025年4月23日、3年ぶりとなる9thアルバム『PROVOKE』をリリース。通常盤、初回限定盤のほかに『[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara』や『Back To School!! Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17』のライヴ映像、Rearrange Album「CHANGED MY MIND」、Tシャツなどを梱包した完全生産限定盤も用意されている。さらに、5月2日からは全国18箇所・24公演をめぐる“[Alexandros] PROVOKE JAPAN TOUR 2025”を開催する。

◎Information

[Alexandros]:Official HP X Instagram

磯部寛之:Instagram

[Alexandros]関連記事

「バックナンバー読み放題」も!

ベース・マガジンWEBの有料会員になると、40年分・370冊以上の『ベース・マガジン』を、PCやスマホでいつでもどこでも読み放題! [Alexandros]磯部寛之の関連記事も、こちらからチェックいただけます。

▼WEB会員プランのご登録はこちらから▼